Apuntes para una teoría de la ciencia del amor

El aliento del cielo (Seix Barral) reúne la totalidad de los cuentos y novelas breves de Carson McCullers. La escritora a la que aún hoy insólitamente se suele rotular como regionalista o localista logró una de las más bellas y profundas inmersiones en la condición humana, sin límites de frontera, a través de personajes entrañablemente raros. Radar anticipa el prólogo de Rodrigo Fresán a esta esperada recopilación.

Por Rodrigo Fresán

1

Los relatos y nouvelles de Carson McCullers –así como sus novelas– se ocupan de un solo tema: el Amor.

Con mayúscula y con, también, decisivos matices.

El Amor a los hombres y a las mujeres.

El Amor al arte.

El Amor al amor al arte.

El Amor de corazones rotos o de corazones a punto de romperse o el Amor que hace irrompibles a esos corazones o que es lo único que puede repararlos.

El Amor, finalmente, como la más inexacta e implacable de las ciencias.

Buscar y encontrar el credo y la fe de esa ciencia –las fórmulas que la resuelven, las fracciones que la complican– en dos justamente célebres y muy citados instantes de la obra de Carson McCullers.

En La balada del café triste –en tres párrafos donde la acción del relato se detiene y la omnisciente voz narradora nos explica la hipótesis de lo que está sucediendo en la práctica– se nos informa del lado inconstante, dual, peligroso, dispar, autodestructivo, asimétrico y tarde o temprano, sí, inevitablemente triste del asunto:

En primer lugar, el amor es una experiencia común a dos personas. Pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto, con mayor o menor claridad; en el fondo, sabe que su amor es un amor solitario. Conoce entonces una soledad nueva y extraña, y este conocimiento lo hace sufrir. No le queda más que una salida, alojar su amor en el corazón del mejor modo posible; tiene que crearse un nuevo mundo interior, un mundo intenso, extraño y suficiente. Permítasenos añadir que este amante del que estamos hablando no ha de ser necesariamente un joven que ahorra para un anillo de boda; puede ser un hombre, una mujer, un niño, cualquier criatura humana sobre la Tierra.

Y el amado puede presentarse bajo cualquier forma. Las personas más inesperadas pueden ser un estímulo para el amor. Se da por ejemplo el caso de un hombre que es ya un abuelo que chochea, pero sigue enamorado de una chica desconocida que vio una tarde en las calles de Cheehaw, hace veinte años. Un predicador puede estar enamorado de una mujer perdida. El amado podrá ser un traidor, un imbécil o un degenerado; y el amante ve sus defectos como todo el mundo, pero su amor no se altera lo más mínimo por eso. La persona más mediocre puede ser objeto de un amor arrebatado, extravagante y bello como los lirios venenosos de las ciénagas. Un hombre bueno puede despertar una pasión violenta y baja, y en algún corazón puede nacer un cariño tierno y sencillo hacia un loco furioso. Es sólo el amante quien determina la valía y la cualidad de todo amor.

Por esta razón, la mayoría preferimos amar a ser amados. Casi todas las personas quieren ser amantes. Y la verdad es que, en el fondo, el convertirse en amados resulta algo intolerable para muchos. El amado teme y odia al amante, y con razón, pues el amante está siempre queriendo desnudar a su amado, aunque esta experiencia no le cause más que dolor.

Un año después de la escritura de La balada del café triste, en 1942, superando una agobiante crisis creativa que la tiene sin poder escribir palabra, McCullers deja su cama de enferma, se sienta frente a su máquina de escribir y alumbra el cuento “Un árbol. Una roca. Una nube”, donde –tal vez agradecida por el renovado fulgor de un don que casi daba por perdido– decide iluminar el costado epifánico del amor y postular su ciencia en boca de un forastero en un bar: un viejo que le comunica a un chico que ha alcanzado la sabiduría del enamorado perfecto por el sencillo método de amar a todas las cosas de este mundo en lugar de conformarse con desear apenas a una sola mujer que lo abandonó tanto tiempo atrás.

En este cuento, también, vuelve a insistirse –con la potencia de un satori– en el yin y el yang del perseguidor y del perseguido, del que desea y del que es deseado.

Pero, a diferencia de lo que ocurre en La balada del café triste, aquí se propone una suerte de final feliz con aroma de santidad. Sólo amándolo todo se puede sobrevivir a haber amado a alguien:

[...] Lo que pasó fue esto. Ahí estaban esos sentimientos hermosos y esos pequeños placeres sueltos, dentro de mí. Y esta mujer era para mi alma algo así como una cinta de montaje. Hacía pasar por ella esos poquitos de mí mismo y salía completo. ¿Me sigues ahora? [...] En esas circunstancias, ya te puedes imaginar cómo me quedé cuando me dejó. [...] Fui a todas las ciudades que había mencionado alguna vez, buscando a todos los hombres que habían tenido alguna relación con ella. Tulsa, Atlanta, Chicago, Cheehaw, Memphis... Durante casi dos años corrí por el país tratando de encontrarla. [...] La verdad es que el amor es una cosa extraña. Al principio no pensaba más que en que volviera. Era una especie de manía. Luego, según pasaba el tiempo, trataba de recordarla, pero ¿sabes qué ocurría? [...] Cuando me tumbaba en la cama y trataba de pensar en ella, mi cabeza se quedaba en blanco. No podía verla. Y entonces sacaba sus fotografías y las miraba. Nada, no había nada que hacer. Era como si no la viera. ¿Puedes imaginarlo? [...] Pero un pedazo de cristal inesperado en la acera o una canción de cinco centavos en un gramófono automático, una sombra en una pared por la noche, y recordaba. A veces eso me ocurría por la calle y yo me echaba a llorar y me golpeaba la cabeza contra un farol. ¿Me comprendes? Daba vueltas por ahí y no tenía poder sobre cómo y cuándo recordarla. Uno cree que se puede poner encima una especie de blindaje. Pero el recuerdo no viene al hombre así, de frente, viene por las esquinas, dando rodeos. Estaba a merced de todo lo que oía o veía. De repente, en vez de ser yo el que atravesara el país para encontrarla, empezó ella a perseguirme en mi propia alma. Ella persiguiéndome a mí, ¡fíjate! Y en mi alma. [...] Yo era un pobre mortal enfermo. Era como la viruela. Te confieso, hijo, que me emborraché, forniqué, cometí cualquier pecado que de pronto me apeteciera. Me avergüenza confesarlo, pero así es. Cuando recuerdo esa temporada, está todo confuso en mi mente; fue terrible.

El hombre entonces hace una pausa, inclina la cabeza hasta tocar la barra con su frente y de pronto se endereza y, sonriendo y radiante, explica:

–Pasó en el quinto año. Y con él empezó mi ciencia. [...] Es difícil explicarlo científicamente, hijo. Me figuro que la explicación lógica es que ella y yo nos habíamos perseguido tanto tiempo que al fin nos hicimos un lío, nos echamos atrás y lo dejamos. Paz. Un vacío extraño y hermoso. [...] Yo me quedaba allí, en mi cama, echado en la oscuridad. Y así me vino la sabiduría. [...] Es esto. Escucha atentamente. Medité sobre el amor y saqué la conclusión. Me di cuenta de qué es lo que nos pasa. Los hombres se enamoran por primera vez. Y ¿de qué se enamoran? [...] De una mujer. Sin sabiduría, sin nada para poder ir por ahí, emprenden la experiencia más sagrada y peligrosa de este mundo. Se enamoran de una mujer. [...] Empiezan por el revés del amor. Empiezan por el punto crítico. ¿Te das cuenta de por qué es algo tan desgraciado? ¿Sabes cómo deberían querer los hombres? [...] Hijo, ¿sabes cómo debería empezarse el amor? [...] Un árbol. Una roca. Una nube. [...] Medité y empecé con precaución. Cogía cualquier cosa de la calle y me la llevaba a casa. Compré un pececillo dorado y me concentré en él y lo amé. Pasaba gradualmente de una cosa a otra. Día a día iba adquiriendo esa técnica. [...] Ya hace seis años que voy por ahí solo haciéndome mi saber. Y ahora soy un maestro, hijo. Puedo amarlo todo. No tengo ya ni que pensar en ello. Veo una calle llena de gente y una luz hermosa entra dentro de mí. Miro a un pájaro en el cielo o me encuentro con un viajero en el camino. Cualquier cosa, hijo, o cualquier persona. ¡Todos desconocidos y todos amados! ¿Te das cuenta de lo que puede significar una ciencia como la mía?

2

Carson McCullers –joven anciana, amada perseguidora, sabia y al mismo tiempo tan inexperta en estas lides– sí se dio cuenta del significado de esta ciencia, y de los peligros y placeres de sus aplicaciones. Y escribió sobre ellos a lo largo y ancho de una turbulenta vida de cincuenta años (la mitad postrada e inválida) y de una obra singular cuya categorización no ha sido cosa sencilla. Y como prueba vayan estos relatos y novelas cortas donde no importa quiénes los protagonicen y dónde transcurran (ya sean niños atormentados o matrimonios en picado, ya se trate de enanos o de gigantas, ya se corra por Nueva York o se chapotee por pantanos, ya se lean como postales autobiográficas o hayan sido escritos como confesiones disfrazadas de alegorías): lo que aquí se quiere tratar y de lo que aquí se trata es de capturar la música invisible de las proustianas intermitencias del corazón. Y de atraparla tras los barrotes de las líneas de un texto para que nosotros la oigamos leyéndola del mismo modo en que McCullers la contempló por primera vez en las tarimas de barracones de feria donde se exhibían en todo su monstruoso esplendor personas y personajes como El Hombre Serpiente y La Mujer Barbuda y El Niño Cigarrillo.

Y después, volver a casa a seguir escribiendo. Porque como alguna vez dijo McCullers: “No me gustaría vivir si no pudiese escribir... La escritura no es sólo mi modo de ganarme la vida; es como me gano mi alma” y “escribir es mi modo de buscar a Dios”.

Y si sus oraciones –sus líneas, sus frases– fueran admitidas como prueba de milagro, todo indicaría que McCullers no demoró mucho en encontrarlo.

3

Automáticamente alineada dentro de la más gótica literatura del sur norteamericano. Instantáneamente comparada y en competencia con Flannery O’Connor y Katherine Anne Porter y Eudora Welty (quienes tal vez tuvieran un manejo más frío y preciso de su arte en el cuento, pero no así en la novela, y que, también, carecen de cierta cualidad apasionada y desbordante que McCullers parece haber heredado de esas otras chicas raras, las hermanas Brontë, o de aquel otro alucinado, Edgar Allan Poe). Enarbolada como estandarte del feminismo poético o de la bisexualidad lírica, enaltecida a la vez que para siempre estigmatizada por su debut de prodigio capaz de irrumpir en la novela con algo tan maduro a la vez que fresco (el producto de alguien “nacida escritora”, según Edith Sitwell) como El corazón es un cazador solitario.

McCullers, para mí, no se alinea dentro de ninguna categoría regional o personal. Por el contrario, siempre pensé y sigo pensando que McCullers pertenece a ese tipo de artista que parece empezar y terminar en sí mismo y que –con cierta maestría en el arte de la histeria– se las arregla para atraer a fieles fascinados por su, valga la redundancia, rara rareza.

Así, McCullers –ya desde niña obsesionada por los fenómenos de feria– podría pertenecer a la misma familia de freaks sin familia que incluye, por citar casos muy diferentes y “deformidades” muy distintas, a gente como Bruno Schulz, Felisberto Hernández, J. D. Salinger, Jane Bowles, Juan Rulfo, Yukio Mishima, Philip K. Dick, Denis Johnson y Haruki Murakami, entre otros. Firmas que se caracterizan por abducir a sus lectores y proponerles variaciones verosímiles de otros mundos que están en este mundo. Escritores con visión propia que nos enseñan a mirar y apreciar lo que sólo ellos ven y, de pronto, allí está todo eso, en todas partes.

Algo de la dificultad antes mencionada para perfilar a McCullers y cuanto McCullers hace puede detectarse en lo que escribiera el divulgador literario y canonólogo Harold Bloom en su prólogo a la antología crítica sobre la autora para la colección de ensayo Modern Critical Views. Allí se lee:

“Aplicarle un juicio canónico a la ficción de McCullers es un procedimiento problemático hasta para el más generoso de los críticos, se encuentre él o ella entre los más informados estudiantes de literatura moderna y norteamericana. El lector común, en cambio, ha aceptado a McCullers con mucho más entusiasmo y exuberancia de las que suele dedicarle la tradición crítica, y lo ha hecho por todas las razones correctas hasta donde yo alcanzo a comprender. Pocos escritores han expresado tan vibrante y económicamente un universo desesperado por amar y por ser amado y, simultáneamente, han reconocido que la realidad de semejante anhelo casi inevitablemente decaerá y se hundirá en las ciénagas de lo que Freud llamó ‘la ilusión erótica’. McCullers, gracias a una disciplina tan sutil como clara, le confiere una absoluta dignidad estética hasta al más grotesco de nuestros deseos y nuestras imperecederas fantasías. Esta dignidad estética, en ocasiones precaria pero siempre sostenida, tal vez justifica su propio deseo de considerar a Flaubert uno de sus ancestros literarios.”

McCullers, en realidad, consideraba a todos los maestros como sus maestros no de escritura pero sí de lectura. En los largos días y meses y años de convaleciente y en la necesidad de escapar de esa cama y de ese cuerpo roto formándose y leyendo vorazmente todo y a todos. De Proust, por ejemplo, afirmó que la “inmensa deuda” que tenía con él pasaba por “la buena suerte de tener siempre un lugar al que volver, un gran libro que nunca pierde el brillo y nunca se convierte en algo opacado por la familiaridad”.

Un libro precisamente así aspira a ser El aliento del cielo –hasta donde sé, el más completo y representativo de la obra de la autora en idioma castellano, comprendiendo la totalidad de sus ficciones breves y no tanto, dejando fuera tan sólo sus dos novelas largas, El corazón es un cazador solitario y Reloj sin manecillas–, donde se pone de manifiesto el genio de alguien que podría resultar “dificultoso” para algunos, pero no para ella misma. Alguien que, en 1958, no dudaba en afirmar: “Yo tengo más que decir que Hemingway, y Dios sabe que lo he dicho mejor que Faulkner”.

4

El resto, buscarlo en las sensibles y entregadas y exhaustivas biografías de Carson McCullers. En la muy obsesiva de la norteamericana Virginia Spencer Carr o en la demasiado psicoanalítica de la francesa Josyane Savigneau, entre varias otras. Allí –ahí dentro– está la novela de una vida que podría ser una vital aunque sombría novela de Carson McCullers.

McCullers yendo y viniendo, del Sur al Norte y de regreso al Sur, “para renovar, de tanto en tanto, mi sentido del horror”.

McCullers enfermando y reponiéndose para volver a enfermarse.

McCullers amando como una poseída y necesitando poseer a todos los que la amaban, incluyendo a su torturado dos veces esposo Reeves McCullers.

McCullers escribiendo sin parar al principio y escribiendo y dictando sin resignarse a detenerse cerca del final.

McCullers estrenándose con un personaje inspirado en sí misma y despidiéndose con una memoir inconclusa donde intentaba explicarlo todo para acaso poder comprenderlo ella.

McCullers como la perfecta poster-girl de escritora juvenil y exitosa (esas fotos tomadas en el Central Park en las que ríe con todos los dientes y en las que parece una brillante niña dark dibujada por Tim Burton). O aquella otra inclinada sobre un libro suyo, dedicándolo con dedicación (la foto que le tomó Henri Cartier-Bresson en 1946). O –¿cómo es posible que McCullers jamás se haya cruzado frente a la cámara de Diane Arbus, esa otra cazadora de seres exóticos?– ese último retrato que le tomara Richard Avedon y donde, mirando triste y dolorida al fotógrafo, bromeó en serio diciéndole: “Quiero salir parecida a Greta Garbo”.

Pero, por encima de todo eso, la obra.

Un perfume tradicional y fundante al mismo tiempo que se ha fundido con el de quienes la siguieron y que –entre muchos otros– pueden llamarse Truman Capote, Katherine Dunn, Ray Bradbury, Mary Gaitskill, Tristan Egolf, A. M. Homes, Barry Hannah, Elizabeth McCracken, Tom Spanbauer, John Kennedy Toole, Donna Tartt, Joe Meno y Anne Tyler. Autores de libros donde la idea de lo bizarro o de lo diferente no tiene por qué estar reñida con el latido de corazones solitarios o con la pupila dorada de ojos que ven demasiado.

Paul Bowles –otro de esos ocasionales extraños norteamericanos– definió la particular personalidad y la férrea fe de McCullers con las palabras justas:

“Junto a esa exagerada simplicidad suya también iba una devoción total y un absoluto sojuzgarse al acto de escribir por encima de cualquier otra faceta de su existencia. Esta seriedad que no admitía distracciones no le otorgó el aire de una persona adulta sino el de una prodigiosa y ligeramente anormal niña que se negaba a salir a jugar porque siempre estaba muy ocupada tomando apuntes en su libreta de notas”.

Recordarla –imposible olvidarla– así: leyendo para escribir lo que luego leerían tantos, leeríamos nosotros. Esas personas y esos paisajes de “un mundo intenso, extraño y suficiente” buscando desesperadamente que esa “cosa extraña” los encontrara. Y, una vez hallados, habiendo leído lo que les sucedió a ellos –a Frankie, a Sucker, a Miss Amelia, a Felix Kerr, a Madame Zilensky, a Ken Harris–, a todos esos súbitos científicos, sobrevivientes pero irremediablemente transformados luego de pasar por el laboratorio y someterse a las radiaciones de semejante experimento, entonces comprender cómo “la experiencia más sagrada y peligrosa de este mundo” nos afectó o nos afecta o nos afectará a nosotros.

Al final de “Una roca. Un árbol. Una nube” el chico que escucha la historia del viejo que predica las virtudes y riesgos del estudio de la ciencia del amor, le pregunta si se ha vuelto a enamorar de alguna mujer. El viejo –que tiene agarrado al niño por el cuello de su chaqueta de cuero– lo suelta, bebe un trago largo de cerveza y por fin responde:

–No, hijo. Fíjate, ése es el último paso de mi ciencia. Voy con cuidado. Todavía no estoy preparado del todo.

Mientras tanto y hasta entonces –“Acuérdate. Acuérdate de que te quiero” es lo último que le dice el viejo al chico de los periódicos antes de salir a perderse y encontrarse por los caminos– vayan estos escritos de alguien enamorada de contar historias sobre fórmulas y ecuaciones.

Alguien que vivió para contarlo y que lo contó para vivir.

De seres así están hechas las mejores religiones.

Esas religiones en las que nada nos cuesta creer porque están tan bien escritas que parecen gozar de la irrebatible verosimilitud de una ciencia. Esas religiones exactas, creadas y protagonizadas por alguien que –como Carson McCullers– quiso mucho lo que hacía y, haciéndolo, quiso y quiere y seguirá queriendo y siendo querida por sus muchos lectores.

Todos desconocidos y todos amados.

El aliento del cielo

Se dijo que era la heredera directa de William Faulkner, que nadie supo ahondar mejor en la vida de los habitantes del sur de Estados Unidos y que "su talento narrativo sigue siendo uno de los pocos logros felices de nuestra cultura", en palabras del escritor y periodista Gore Vidal.

La editorial Seix Barral, que ha publicado la totalidad de la obra de McCullers, editó "El aliento del cielo", una compilación con los cuentos completos y las novelas cortas de la autora de "El corazón es un cazador solitario".

El libro, con prólogo de Rodrigo Fresán, contiene una completísima cronología de la vida de la atormentada narradora, y es la manera más rotunda de acercarse a la obra de una escritora que dijo: "Todo lo que sucede en mis relatos, me ha sucedido o me sucederá".

Desde el profundo sur

La narrativa proveniente del sur de Estados Unidos es una de las más respetadas y prolíficas de ese país. De allí han salido nombres como William Faulkner o Truman Capote, y Carson McCullers supo colocarse junto a ellos con el derecho que le dio su aguda pluma.

Cuando en 1917 nació en Georgia, su madre Margaret supo que había parido una genio. No se había equivocado, pues a los seis años la pequeña Carson se sentó al piano y tocó de un tirón una melodía que había escuchado una sola vez.

Pero McCullers, que vivió al borde del alcoholismo, prefirió la literatura a la música. Siendo adolescente viajó a Nueva York, tomó cursos de escritura creativa y se mezcló con algunos de los más insignes escritores de la época, como Tennessee Williams y Paul Bowles. Así, no fue difícil que en 1940 publicara con 23 años "El corazón es un cazador solitario", novela que le trajo el aplauso unánime de toda la escena literaria.

Sin embargo, fue una mujer atormentada. Si bien sus novelas y cuentos tienen como tema central al amor en todas sus formas, ella nunca pudo ser feliz con Reeves McCullers, con quien se casó dos veces y quien se suicidó en 1953. Además, sufría de intensas depresiones, tuvo un aborto, nunca asumió su bisexualidad y era víctima de ataques nerviosos que llegaban a paralizarla. Murió en 1967 de una fulminante hemorragia cerebral. Dejó cinco novelas, una veintena de relatos y algunos ensayos.

Acuérdate que te quiero

Madres protectoras con tendencias suicidas, niños a quienes les duele todo lo que les rodea, hombres y mujeres que vuelven a su tierra natal y sujetos raros que son atormentados por quienes aparentemente son normales, son algunos de los personajes que habitan en los relatos y novelas de Carson McCullers. Pero todos tienen algo en común: buscan el amor. O el amor los ha dejado, o les llegará sin que se den cuenta.

Sus historias están cargadas de tristezas, de violencias soterradas y de soledades que, sin comprender cómo, un día encuentran el amor. Como en el cuento "Un árbol. Una roca. Una nube", donde un viejo que perdió al amor de su vida y se dedicó a amarlo "todo" le dice a un niño: "Acuérdate que te quiero".

Sobre la literatura gótica sureña de EE.UU.

1: Una introducción sobre el Sur estadounidense hasta el siglo XIX

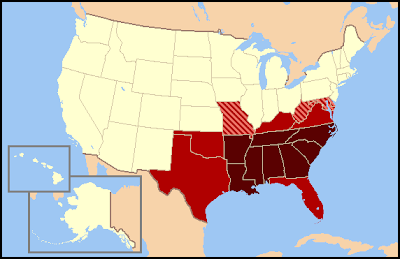

Este es un mapa con los estados que están incluídos dentro de la región Sur de Estados Unidos. Dichos estados están marcados con un color más oscuro, y son (empezando por el norte y de oeste a este): Arkansas, Tennessee, North Carolina, ( y ahora los cinco que aparecen más al sur), Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y South Carolina.Los estados de Texas (hacia el oeste) y de Florida (hacia el este), marcados con un rojo más claro, suelen incluirse en el Sur estadounidense con menos frecuencia.

El Sur de Estados Unidos es una de las regiones más importantes e interesantes de ese país. Aunque también cabe decir que esa región también ha trascendido mucho más, y se ha hecho conocida en el resto del mundo no sólo por su literatura, sino también por su música y por determinados procesos sociales. Hay que recordar que hasta algo más de mediados del siglo XIX la esclavitud de los negros estaba permitida en ese lugar. Barcos procedentes de África tocaban puerto en la zona Sur de Estados Unidos, desembarcando personas que habían sido arrancadas de sus tierras y de sus familias y que luego pasaban a ser vendidas para empezar una vida de esclavitud. Una imagen típica del Sur estadounidense, y que es una imagen que se difunde hasta el día de hoy en el cine, es la de los esclavos negros trabajando en condiciones durísimas en las plantaciones de algodón. Y a partir de aquí hay que plantear algo más: el hecho de esa fuerte (aunque forzada) inmigración negra en el país, trajo cambios culturales importantísimos. Los negros llegaron con sus costumbres, sus creencias religiosas, su música, y todo eso de a poco fue influyendo en la cultura estadounidense a tal punto que puede decirse que el aporte de la cultura negra en el siglo XX es invalorable, sobre todo en el aspecto musical. De ahí proviene el blues y el jazz, por ejemplo, y con eso un cierto panorama de experimentación artística que se difundió en el mundo entero. Pero no fue sencillo. Los negros tuvieron que soportar, aparte del trabajo forzado, humillaciones de toda índole. Sus creencias religiosas (consideradas paganas) fueron combatidas, sus pautas de convivencia fueron objeto de burla. Incluso, se los sometió a permancer en la ignorancia con la finalidad de que no fueran conscientes de su situación de esclavitud. Era algo común que si un amo llegaba a ver a uno de sus esclavos leyendo tratando de leer lo castigara duramente. De hecho, era usual que se matara a aquellos esclavos que sabían leer y que a escondidas enseñaban a los demás. El Sur estadounidense tenía básicamente un modelo económico agrario, y en muchos aspectos recordaba el modelo del feudalismo, ya que una familia aristocrática, centrada en una presencia masculina, paterna, habitaba una gran casa rodeada de plantaciones en las que trabajaban sus esclavos. Esto, por lo tanto recuerda la relación entre el señor feudal y sus vasallos, propia de la Edad Media.

Pero esa situación de esclavitud llegó a su fin con la llamada Guerra de Secesión (o Guerra Civil Estadounidense). En la misma se enfrentaron los estados del Norte (la Unión) contra los estados del Sur (los Confederados, integrados en un principio por los estados de Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana y Texas). Los estados del Norte habían querido imponer a los del Sur la abolición de la esclavitud, y esa fue una de las tantas causas de la guerra. Se puede creer en un principio que la causa del interés del Norte en la abolición tiene que ver con un ideal de libertad y de igualdad de todos los hombres (defendido por el presidente Abraham Lincoln), pero por sobre todo estaba relacionado con un factor económico, porque los estados del Sur, al no tener que pagar mano de obra, competían de otra manera con los precios de productos elaborados en el Norte. Por otra parte, el modelo económico y de vida del Norte era industrial y burgués. La guerra, que transcurrió entre 1861 y 1865, dejó unos 360.000 muertos para la Unión y unos 260.000 para los Confederados. El Norte venció y el Sur quedó prácticamente devastado, no sólo en el plano material, sino también en el moral. Toda una época del Sur había terminado. Hasta el día de hoy, un siglo y medio después, esta guerra sigue generando interés y polémica en Estados Unidos.

2: breve caracterización del arte "Gótico" en el siglo XII

Antes de enfocarse en lo que llama la literatura gótica sureña, es importante revisar el concepto más general de arte Gótico, que surge en Europa alrededor del siglo XII. El surgimiento del arte Gótico es problablemente uno de los puntos más importantes de la historia del arte Occidental, ya que el arte no fue el mismo de ahí en más. La aparición del Gótico está vinculada con la decadencia de un modelo económico basado en lo agrario y lo feudal; ese modelo da paso a un modelo más liberal vinculado con el accionar de una clase social que crecía día a día: la burguesía. Antes de la llegada de un modelo de vida liberal, mientras imperaba el modelo feudal, el arte estaba fuertemente ligado a lo religioso. Cualquier representación artística tenía que estar ligada o justificada al discurso religioso; por lo tanto, el arte no debía dejar lugar a dudas o confusiones en cuanto a lo que manifestaba, tenía una sola Verdad, y esa Verdad era la verdad de lo religioso, la Verdad de Dios. Esto obviamente también está muy relacionado con lo feudal, ya que este es un sistema en el que todo es incuestionable: el señor feudal tiene una verdad y esa verdad es incuestionable para sus servidores o vasallos. ¿Qué ocurre después, entonces? Cuando el feudalismo comienza a decaer y se impone el predominio de la burguesía, el arte necesariamente cambia. Los burgueses, que en definitiva son comerciantes, imponen una mirada más liberal, y esa mirada liberal permite que ahora el arte no tenga que estar vinculado a lo religioso. Quizás sea difícil para nosotros, que estamos acostumbrados ya a ver cualquier cosa como motivo artístico, pensar en lo que debió ser para la época un arte sin ningún tipo de mensaje religioso, pero fue un cambio que alteró todo. Por primera vez se acepta que cualquier cosa puede estar en una pintura, en un poema o en una escucltura, y que esa cosa no tenga una finalidad religiosa. Ya no se persigue una única Verdad, sino que el arte del Gótico pasa a aceptar más de una verdad, varias verdades. Aspectos que usualmente no eran de interés artístico, ahora pasan a serlo. Se pasa de querer expresar la idea de lo Divino (lo relacionado con Dios) a la idea de que cualquier opinión (la de cualquier individuo que no quiere relacionarse con un discurso religioso) es posible. Es el comienzo de un nuevo subjetivismo. Además, el arte que venía del feudalismo tenía siempre como objetivo ser conclusivo, es decir, en cuanto a su estructura, ser cerrado. El nuevo arte que aparece en el Gótico con la llegada del modelo burgués plantea la posibilidad de que la obras no sean cerradas en su estructura, sino que puedan tener algo de inconcluso, de inacabado, tal como se ve en la construcción de muchas iglesias de esa época. Este aspecto se vincula con la idea de que si no existe una verdad única para transmitir, tampoco las obras en su presentación pretenden dar la idea de que la cosas son como se presentan en ellas, sino que pueden continuarse o pensarse de otra forma.

3: el gótico sureño en el siglo XX

Cualquier búsqueda preliminar sobre lo que es el gótico sureño apunta hacia los mismos elementos. La Enciclopedia Británica, por ejemplo, dice lo siguiente en su respectiva entrada: "Un estilo de escritura practicado por varios escritores del Sur de Estados Unidos, y cuyas narraciones, ambientadas en esa región, se caracterizan por el grotesco, lo macabro o lo fantástico de sus incidentes."

Sin embargo, resta saber cómo un estilo artístico como el Gótico, surgido en el siglo XII encuentra una continuación particular en las primeras décadas del siglo XX, y sobre todo en Estados Unidos. Para esto hay que volver a tener en cuenta la Guerra de Secesión y sus consecuencias. Con esta guerra cayó un sistema de vida que, como se apunta más arriba, era un modelo de vida feudal, regido por la presencia paternalista de un propietario que disponía del trabajo y de la vida de sus esclavos; pero también era un modo de vida fuertemente atravesado por lo religioso. Todo esto deja paso a una economía industrial, en la que la figura paternalista se borra y las que fueron grandes casas donde se asentaba el poder, ahora se caen literalmente a pedazos, simbolizando la decadencia de ese mundo. El poder económico ya está en manos de los burgueses.

Mucho tiempo después, en el período entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, puede observarse en el Sur de Estados Unidos la aparición de un conjunto de escritores que pueden ser catalogados como "escritores sureños tradicionalistas". Entre ellos están Thomas Wolfe, Allen Tate. En sus narraciones (en sus poesías en el caso de Allen Tate) los escritores tradicionalistas trataron de rescatar una serie de valores que había en el siglo XIX sureño, intentando restaurar una imagen convincente de ese pasado, sobre todo de antes de la Guerra de Secesión. La necesidad de rescatar esos valores tenía que ver con los cambios tan fuertes y nocivos que el Hombre experimentaba en las primeras décadas del siglo XX. Por eso los tradicionalistas le dieron importancia a aspectos típicos de la sociedad sureña del XIX, como la conciencia religiosa y la idea de que el Hombre es capaz de actuar en un nivel más elevado que aquel en el que pasa la mayoría del tiempo, o sea la idea de que el Hombre está destinado a porvenir libre de dolor. Otro aspecto que se destacaba de aquella sociedad es la costumbre que tenía la gente de darle más valor al producto en sí del trabajo que al dinero que se pudiera lograr de esa actividad. Por ejemplo, los frutos mismos que se recolectaban en una cosecha tenían para esa gente más valor que el dinero que se obtenía por ello, algo propio de una sociedad agraria. Así como pasaba antes del Gótico en el siglo XII (siguiendo con las comparaciones), en las narraciones de estos escritores estaba presente el tema de que el Hombre está en el mundo a la búsqueda de una única Verdad.

Pero el gótico sureño no pertence a estos escritores, sino que se le atribuye a un grupo de escritores que llegaron algunos años después, y entre ellos cabe mencionar a William Faulkner, Eudora Welty, Truman Capote, Flannery O'Connor y Carson Mc Cullers. Obviamente hay en las narraciones de estos autores temas que quedan de lado. El tema de que el Hombre, por tener una conciencia religiosa, busca una única Verdad es un tema que es dejado de lado por ellos. Casi se puede decir que los góticos sureños son escritores laicos en ese sentido. Los góticos sureños hacen entrar en sus historias aspectos como lo enfermizo o lo irracional, lo que ya entra en contradicción con los autores anteriores, porque la visión ahora pasa a mostrar valores negativos. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente porque el Sur, en cuestión de casi un siglo, pasó de un modelo agrario a un modelo industrial en el que se le dio importancia al Progreso económico y material. Esta cuestión del Progreso material y económico es también conocida con el nombre de Sueño Americano. Digamos que los escritores góticos sureños desmintieron lo del Sueño Americano al ver que la realidad a veces era bastante distinta, y escribieron sobre lo que se puede nombrar como Pesadilla Americana, porque no todo era bienestar y Progreso. Los góticos sureños se expresaron acerca de una sociedad en donde todo era relativo, en donde no había una Verdad única para todo, una sociedad en la que veían a un Hombre corrompido por los supuestos adelantos económicos y sociales, de ahí lo pesadillesco. En esta corriente literaria aparece lo grotesco. El grotesco es aquello que apunta a la caracterizacón de escenas o de personajes de manera exagerada o ridiculizante; en cuanto a la descripción de los personajes, a menudo aparece como una forma de describir a los seres humanos en términos no humanos. Un ejemplo claro de esto último es la continua descripción que se hace del "primo" Lymon Willis en el comienzo de "La balada del café triste", de Carson Mc Cullers: "Sus piernecillas torcidas parecían demasiado débiles para soportar el peso de su gran torso deforme y de la joroba posada sobre su espalda" (pág. 333)... "Sus manos parecían patitas sucias de gorrión y temblaban." (pág. 334)

Además de lo grotesco, otras características del gótico sureño pueden ser el gusto por lo anormal, la revelación de aspectos oscuros de las profundidades del alma humana, la ambivalencia de las actitudes morales en los personajes (típico de la Miss Amelia Evans de "La balada del café triste"), las desviaciones sexuales o la aparición de personajes erráticos. Pero por sobre todos estos aspectos hay que destacar que esto surge a partir de una visión sobre la sociedad norteamericana que en cierto modo hace hincapié en la desesperanza. En "La balada del café triste", la fe de Miss Amelia Evans en el dinero antes que la fe en el producto en sí de su trabajo, ilustra un modelo de vida capitalista que no existía en el Sur y que corrompió un modo más paternalista y religioso que los escritores tradicionalistas habían querido recordar.

Bibliografía utilizada y recomendada:

-Faulkner, William: "Las palmeras salvajes", editorial Sudamericana, Madrid, 1995.

"Relatos", editorial Anagrama, Barcelona, 1998.

-Hauser, Arnold: "Historia social del arte y la literatura (tomo I: Desde la Prehistoria hasta el Barroco)", Debate, Madrid, 1998.

-Kerr, Elizabeth M.: "El imperio gótico de William Faulkner", Noema editores, México, 1982.

-Loving, Jerome: "Walt Whitman. El canto a sí mismo", Paidós, Buenos Aires, 2002.

-Mc Cullers, Carson: "El aliento del cielo", Seix Barral, Buenos Aires, 2007.

-O'Connor, Flannery: "Cuentos completos", editorial Debolsillo, Buenos Aires, 2007.

-Straumann, Heinrich: "La literatura norteamericana", Fondo de Cultura Económica, México.

-Young, Thomas Daniel: "El pasado en el presente. Estudio temático de la novelística del sur de los Estados Unidos", Noema editores, México, 1983.

El cuento ”Un Árbol. Una Roca. Una Nube” es con mucho, posterior a “La Balada del Café Triste”, sin embargo entre ambos existe un hilo no demasiado visible que conecta un relato con el otro. Dichos cuentos, tienen una constante que es común en casi todos los textos de esta autora y es, el amor en todas sus vertientes. El amor parece ser en esta escritora nacida en el sur de los Estados Unidos (Atlanta, Georgia) su tema preferido, por tanto no resulta extraño que, de tanto escribir de lo mismo esta genial autora se haya convertido en una experta en la materia y que vaya más lejos aún, que se atreva a teorizar sobre un asunto tan complejo. A pesar de la calidad literaria del cuento de la escritora norteamericana, algunos críticos no dejaron reparos a esta joya de la narrativa, recordando que el título del mismo se parecía demasiado al del cuento de Thomas Wolfe: “Una hoja, Una piedra, Una puerta”. Esto dejaba de ser una crítica banal, porque por encima del título del cuento (y también por debajo) vibra una narración limpia y ordenada, cuya tema principal podría ser “la persecución del amor perfecto”.

Una nube contiene los esbozos de una ciencia del amor, que aunque delineada por el personaje principal, el viejo borrachín del cuento, no deja de ser la voz de la autora. La balada del café triste posee en cambio, la tesis que convierte en realidad aquellos esbozos que pretenden pasar por una pseudociencia. Ciencia y tesis sobre el amor forman parte del psiquismo de Carson McCullers, lo que se hace patente en un momento en que este último relato parece haberse congelado para dar paso a unas reflexiones que hace la narradora omnisciente. Esta habla sobre la experiencia del amor, elaborando de paso su tesis. Carson McCullers sólo necesita tres párrafos y, aunque utiliza muy pocas palabras, dice en cambio demasiado.

Veamos: En primer lugar, el amor es una experiencia común a dos personas. Pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto, con mayor o menor claridad; en el fondo, sabe que su amor es un amor solitario. Conoce entonces una soledad nueva y extraña, y este conocimiento le hace sufrir. No le queda más que una salida, alojar su amor en el corazón del mejor modo posible; tiene que crearse un nuevo mundo interior, un mundo intenso, extraño, suficiente. Este amante del que hemos hablado no ha de ser necesariamente un joven que ahorra para un anillo de boda; puede ser un hombre, una mujer, un niño, cualquier criatura humana sobre la Tierra. Y el amado puede presentarse bajo cualquier forma. Las personas más inesperadas pueden ser un estímulo para el amor. Se da por ejemplo el caso de un hombre que es ya un abuelo que chochea, pero sigue enamorado de una chica desconocida que vio una tarde en las calles de Cheehaw, hace veinte años. Un predicador puede estar enamorado de una mujer perdida. El amado podrá ser un traidor, un imbécil o un degenerado, y el amante ve sus defectos como todo el mundo, pero su amor no se altera lo más mínimo por eso. La persona más mediocre puede ser objeto de un amor arrebatado, extravagante y bello como los lirios venenosos de las ciénagas. Un hombre bueno puede despertar una pasión violenta y baja, y en algún corazón puede nacer un cariño tierno hacia un loco furioso. Es sólo el amante quien determina la valía y la cualidad de todo amor. Por esta razón, la mayoría preferimos amar a ser amados. Casi todas las personas quieren ser amantes. Y la verdad es que, en el fondo, el convertirse en amados resulta intolerable para muchos. El amado teme y odia al amante, y con razón, pues el amante está siempre queriendo desnudar a su amado, aunque esta experiencia no le cause más que dolor. Nadie podría ser más preciso, conciso y contundente. Y es que a pesar de los pocos años que le concedió la vida, Carson McCullers supo aprovecharlos para vivir a plenitud y conciencia.La ciencia del amor perfecto.Es bien sabido que, en muchas ocasiones, un autor pone en boca de algunos de sus personajes, lo que es parte de su credo existencial, por tanto no deja de contener mucha verdad la creencia de que la literatura, entre todas las artes, es la que revela más cosas de la psiquis de un creador.

Y no basta que éste ejerza una férrea vigilancia de su subconsciente, porque en algún momento de descuido los secretos logran asomar su cabeza al exterior, poniendo al desnudo todo aquello que se mantenía oculto siendo lo peor de todo, que el último en enterarse que ha estado revelando pormenores de su vida, es aquél que involuntariamente ha estado confesándose. En el cuento Un árbol. Una roca. Una nube, Carson McCullers postula por boca de un forastero borrachín que bebe en una cantina, los principios de una “ciencia del amor” que en lo particular parece formar parte del credo de esta escritora. El cuento es de una belleza indescriptible, sin penosos ascensos a pesar del drama angustioso que describe, pero también sin bruscas caídas argumentales. Todo parece acontecer de una manera tan simple, que produce desconcierto y pena.-

El Cuento Completo de Carson Mc Cullers:

“Un Árbol, una Roca, una Nube”:

Llovía aquella mañana y todavía estaba muy oscuro. El chico de los periódicos había terminado casi su recorrido cuando llegó al cafetín y entró a tomarse una taza de café. Era un sitio que estaba abierto toda la noche y pertenecía a un hombre amargado y mezquino llamado Leo. Después de la calle desolada y vacía, tenía un aire simpático y alegre; junto a la barra había un par de soldados, tres tejedores de la fábrica y, en una esquina, un hombre encorvado, con las narices y media cara dentro de un jarro de cerveza. El chico llevaba un casco como el de los aviadores. Cuando entró en el café se desató el barboquejo y levantó la orejera derecha sobre su orejita colorada. Casi siempre, mientras bebía el café, alguien le decía algo cariñoso. Pero esa vez Leo no le miró y ninguno de los hombres le habló. Pagó, y ya se iba, cuando una voz llamó:

-Hijo. Eh, hijo.

Se volvió y el hombre de la esquina le hacía señas con el dedo llamándole. Había levantado la cara del jarro de cerveza y parecía de repente muy alegre. El hombre era largo y pálido, con una gran nariz y el pelo anaranjado marchito.

-Eh, hijo.

El chico de los periódicos fue hacia él. Era un chiquillo escuchimizado de unos doce años, con un hombro más alto que otro por el peso del saco de periódicos. Tenía la cara chupada y pecosa y sus ojos eran unos ojos redondos de niño.

-¿qué, señor?-.

El hombre puso una mano sobre los hombros del chico de los periódicos, luego le cogió la barbilla y le movió despacio la cara de un lado para otro. El chico retrocedió incómodo.

-Diga, ¿qué quiere?.

La voz del chico era chillona. El café de pronto se quedó muy silencioso. El hombre dijo despacio: Te quiero.

En la barra los hombres se rieron; el chico ya se había echado para atrás, y quería irse, no sabía qué hacer. Miró por encima del mostrador a Leo y Leo le miraba con una mueca aburrida de burla. El chico intentó reírse también, pero el hombre estaba serio y triste.

No he querido tomarte el pelo, hijo. Siéntate y toma una cerveza conmigo. Tengo que explicarte una cosa-dijo.

Cautamente, con el rabillo del ojo, el chico de los periódicos consultó con los hombres de la barra, preguntándoles qué hacer. Pero ellos habían vuelto a sus cervezas y a sus desayunos y no le hicieron caso. Leo puso en el mostrador una taza de café y una jarrita de nata.

-Es menor de edad- dijo.

El chico de los periódicos trepó hacia el taburete. Su oreja, debajo de la orejera levantada, era muy pequeña y muy colorada. El hombre asentía con la cabeza seriamente.

Es importante- dijo. Y buscó en el bolsillo de atrás y sacó algo que enseñó en la palma de la mano para que lo viera el chico.-. Míralo atentamente- dijo.

El chico miró, pero no había nada que mirar con atención. El hombre tenía una fotografía en la palma de la mano grande y mugrienta. Era un rostro de mujer. Tan borroso que solamente se veían con claridad el traje y el sombrero que llevaba.

¿Ves?-dijo el hombre.

El chico asintió y el hombre le enseñó otra fotografía. La mujer estaba de pie en una playa, en traje de baño. El traje de baño le hacía un estómago muy grande, eso era lo primero que se notaba.

¿Has mirado bien?- Se inclinó más todavía acercándose y, finalmente, preguntó-: ¿La habías visto antes?.

El chico estaba sentado sin moverse, mirando de soslayo al hombre.

-No, que yo sepa.

-Muy bien.- El hombre se volvió a meter las fotografías en el bolsillo-. Era mi mujer.

¿Murió?- preguntó el chico.

Despacio, el hombre negó con la cabeza. Frunció los labios como si fuera a silbar y contestó de manera indecisa: Eh…-dijo-. Te explicaré.

La cerveza, en el mostrador, delante del hombre, estaba en su gran jarro oscuro. No la cogió para beber; en vez de eso, se inclinó y, poniéndose la cara sobre el borde, estuvo así un momento. Luego, con ambas manos, agarro el jarro y sorbió.

-Cualquier noche te vas a dormir con tu narizota dentro del jarro y te ahogarás- dijo Leo- “Eminente forastero ahogado en cerveza”. Sería una muerte muy graciosa.

El chico de los periódicos trató de hacer una seña a Leo. Cuando el hombre no miraba volvió la cabeza e hizo un gesto con la boca preguntando sin hablar: ¿Borracho?. Pero Leo levantó las cejas y se volvió para poner dos trozos de tocino en la parrilla. El hombre apartó de él el jarro, se irguió y juntó sus manos sueltas y huesudas sobre el mostrador. Tenía la cara triste, mirando al chico. No pestañeaba; sólo, de vez en cuando, bajaba los ojos de color verde pálido. Estaba casi amaneciendo y el chico se cambió de hombro el peso del saco de periódicos.

Estoy hablando de amor- dijo el hombre-. Para mí es una ciencia.

El chico se empezó a escurrir del taburete. Peor el hombre levantó el índice y hubo algo que retuvo al chico, que no le dejó moverse.

Hace doce años me casé con la mujer de la fotografía. Fue mi mujer durante un año, nueve meses, tres días y dos noches. La quería. Sí… – Aclaró su voz ronca y dijo de nuevo. _La quería y pensaba que ella también me quería a mí. Yo era maquinista de ferrocarriles. Ella tenía todas las comodidades y lujos en caso. Nunca se me pasó por la cabeza que no estuviera satisfecha. Pero, ¿sabes lo que pasó?.

-¡Hummm…!- dijo Leo. El hombre no quitaba los ojos de la cara del chico: Me dejó. Una noche, cuando volví, la casa estaba vacía y ella se había ido. Me dejó. ¿Con un fulano?- preguntó el chico-Suavemente, el hombre puso la palma de la mano sobre el mostrador.-Claro, naturalmente, hijo. Una mujer no se escapa de esa manera, sola.

El café estaba tranquilo; la lluvia, negra e interminable, en la calle. Leo aplastó el tocino que se estaba friendo en las púas de su gran tenedor.

-Así que llevas doce años persiguiendo a esa… ¡Asqueroso viejo verde!. El hombre miró a Leo por primera vez:

-Por favor, no seas grosero. Además, no te estoy hablando a ti. –Se volvió al chico y le dijo en tono de confianza y secreto:-: No vamos a hacerle ningún caso, ¿eh?.

El chico de los periódicos asintió, no muy convencido.

-Fue así-. Continuó el hombre-. Soy una persona que se impresiona mucho con las cosas. Durante toda mi vida, una cosa tras otra me han impresionado: la luz de la luna, las piernas de una chica bonita… Una cosa tras otra. Pero la cuestión es que, cuando había disfrutado de algo tenía una sensación extraña, como si estuviera dentro de mí andando suelta. Nada parecía llegar a terminarse ni a encajar con las otras cosas. ¿Mujeres?. Ya tuve mi ración de ellas. Es lo mismo. Después, vagando sueltas en mí. Yo era un hombre que no había amado nunca.

Cerró los párpados muy despacio y el gesto fue como la caída del telón cuando termina un acto en el teatro. Cuando habló de nuevo tenía la voz excitada y las palabras venían de prisa; los lóbulos de sus orejas grandes y sueltas parecían temblar.

-Luego encontré a esta mujer. Yo tenía cincuenta y uno años; ella siempre decía que tenía treinta. La encontré en una estación de servicio y nos casamos a los tres días. ¿Y sabes cómo nos fue?. No puedo ni decírtelo. Todo lo que siempre había sentido estaba reunido alrededor de esta mujer. Ya no había más cosas sueltas dentro de mí, todo estaba concluido en ella.

El hombre se calló de repente y se dio golpes en la nariz larga. Su voz se sumergió en un tono bajo, firme, de reproche.

No lo estoy explicando bien. Lo que pasó fue esto. Ahí estaban esos sentimientos hermosos y esos pequeños placeres sueltos, dentro de mí. Y esta mujer era para mi alma algo así como una cinta de montaje. Hacía pasar por ella esos poquitos de mí mismo y salía completo. ¿Me sigues ahora?.

-¿Cómo se llamaba?-preguntó el chico.

-Oh.- dijo él-. , la llamaba Dodo. Pero eso no tiene importancia.

¿Y trató usted de hacerla volver?.

El hombre no pareció oír.

-En esas circunstancias, ya te puedes imaginar cómo me quedé cuando me dejó.

Leo cogió el tocino de la parilla, y dobló dos tajadas dentro de un panecillo. Tenía una cara gris, con ojos hendidos, una nariz de pellizco salpicada de suaves sombras azules. Uno de los obreros textiles pidió más café y Leo se lo sirvió. Leo no dejaba que repitieran gratis. El obrero desayunaba allí todas las mañanas, pero cuanto más conocía Leo a sus clientes, más tacaño era con ellos. Royó su bocadillo como si se lo escatimara a sí mismo.

-¿Y no la encontró usted nunca?.

El chico no sabía qué pensar del hombre, y su cara de niño parecía incierta, con una mezcla de curiosidad y duda. Era nuevo en el recorrido de los periódicos; todavía le parecía raro estar fuera por la ciudad en la madrugada negra y extraña.

-Sí- dijo el hombre, tomé algunas medidas para hacerla volver. Estuve por ahí tratando de localizarla. Fui a Tulsa, donde ella tenía parientes. Fui a Mobile. Fui a todas las ciudades que había mencionado alguna vez, buscando a todos los hombres que habían tenido alguna relación con ella. Tulsa, Atlanta, Chicago, Cheehaw, Memphis… Durante casi dos años corrí por todo el país tratando de encontrarla.

-Pero la pareja había desaparecido de la faz de la tierra- dijo Leo.

-No le escuches- dijo el hombre confidencialmente-. Y además olvida esos dos años. No son importantes. Lo que importa es que por el tercer año me empezó a pasar una cosa muy curiosa.

-¿Qué?- preguntó el chico.

El hombre se dobló e inclinó el jarro para beber un sorbo de cerveza. Pero mientras se agachaba sobre el jarro las aletas de la nariz le temblaron ligeramente; olfateó el olor rancio de la cerveza y no bebió.

-La verdad es que el amor es una cosa extraña. Al principio no pensaba más que en que volviera- Era una especie de manía. Luego, según pasaba el tiempo, trataba de recordarla, pero, ¿sabes qué ocurría?.

-No- dijo el chico.

-Cuando me tumbaba en la cama y trataba de pensar en ella, mi cabeza se quedaba en blanco. No podía verla, Y entonces sacaba sus fotografías y las miraba. Nada, no había nada que hacer. Era como si no la viera. ¿Puedes imaginarlo?.

-¡Eh, tío!- gritó Leo a través del mostrador-. ¿Puedes imaginarte la cabeza de este borracho en blanco?.

Despacio, como si espantara moscas, el hombre movió la mano. Tenía sus ojos verdes fijos y concentrados en la carita chupada del chico de los periódicos.

-Pero un pedazo de cristal inesperado en la acera o una canción de cinco centavos en un gramófono automático, una sombra en una pared por la noche, y recordaba. A veces me ocurría por la calle y yo me echaba a llorar y me golpeaba la cabeza contra un farol. ¿Me comprendes?.

-Un trozo de cristal…- dijo el chico.

-Cualquier cosa. Daba vueltas por ahí y no tenía poder sobre cómo y cuándo recordarla. Uno cree que se puede poner encima una especie de blindaje. Pero el recuerdo no viene al hombre así, de frente, viene por las esquinas, dando rodeos. Estaba a merced de todo lo que oía o veía. De repente, en vez de ser yo el que atravesaba el país para encontrarla, empezó ella a perseguirme en mi propia alma. Ella, persiguiéndome a mí, ¡fíjate!. Y en mi alma.

El chico preguntó finalmente:

-¿Por qué parte del país estaba usted entonces?.

-Uy- gruñó el hombre-. Era un pobre mortal enfermo. Era como la viruela. Te confieso, hijo, que me emborraché, forniqué, cometí cualquier pecado que de pronto me apeteciera. Me avergüenza confesártelo, pero así es. Cuando recuerdo esa temporada, está todo confuso en mi mente; fue terrible.

El hombre inclinó la cabeza y pegó la frente al mostrador. Durante unos segundos estuvo así, doblado, con la nuca nervuda cubierta de una pelambrera anaranjada y las manos, con sus largos dedos retorcidos, palma contra palma, en actitud de rezar. Luego el hombre se irguió; sonreía y de pronto su rostro fue un rostro radiante, trémulo y viejo.

-Pasó en el quinto año-dijo-. Y con él empezó mi ciencia.

La boca de Leo se movió con una mueca pálida y rápida:

-¡Vaya!, ninguno de nosotros se hace más joven-dijo. Luego, con furia repentina. Hizo una pelota con el paño de secar que tenía en la mano y lo tiró con fuerza al suelo-: ¡Vaya Romeo viejo con el rabo a rastras!.

-¿Qué pasó?- preguntó el chico.

La voz del viejo era alta y clara:

-Paz- contestó.

-¿Eh?.

-Es difícil explicarlo científicamente, hijo. Me figuro que la explicación lógica es que ella y yo nos habíamos perseguido tanto tiempo que al fin nos hicimos un lío, nos echamos atrás y lo dejamos. Paz. Un vacío extraño y hermoso. Era primavera en Portland y llovía todas las tardes.

Yo me quedaba allí, en mi cama, echado en la oscuridad. Y así me vino la sabiduría.

La luz del nuevo día teñía de azul pálido las ventanas del cafetín. Los dos soldados pagaron sus cervezas y abrieron la puerta; uno de ellos se peinó y sacudió sus polainas fangosas antes de salir. Los tres obreros se encorvaron en silencio sobre sus desayunos. El reloj de Leo sonó en la pared.

-Es esto. Escucha atentamente, Medité sobre el amor y saqué la conclusión. Me di cuenta de qué es lo que nos pasa. Los hombres se enamoran por primera vez. Y, ¿de qué se enamoran?.

La tierna boca del niño estaba medio abierta y no contestó.

-De una mujer- dijo el viejo. Sin sabiduría, sin nada para poder ir por ahí, emprenden la experiencia más sagrada y peligrosa de este mundo. Se enamoran de una mujer. ¿Es esto, no, hijo?.

-Sí- dijo el chico desmayadamente.

-Empiezan por el revés del amor. Empiezan por el punto crítico. ¿te das cuenta de por qué es algo tan desgraciado?. ¿Sabes cómo deberían querer los hombres?.

El viejo largó la mano y agarró al chico por el cuello de la chaqueta de cuero. Le sacudió suavemente y sus ojos verdes miraron hacia abajo sin pestañear, graves.

-Hijo, ¿sabes cómo debería empezarse el amor?.

El chico seguía sentado, pequeño, callado, tranquilo. Poco a poco movió la cabeza. El viejo se acercó más y murmuró:

-Un árbol. Una roca. Una nube.

Todavía llovía fuera en la calle: una lluvia sin fin, suave y gris. La sirena de la fábrica sonó para el turno de las seis, y los tres obreros pagaron y se fueron. En el café no quedaban más que Leo, el viejo y el chico de los periódicos.

-El tiempo estaba así en Portland- dijo- en la época en que empezó mi sabiduría. Medité y empecé con precaución. Cogía cualquier cosa de la calle y me la llevaba a casa. Compré un pececillo dorado y me concentré en él y lo amé. Pasaba gradualmente de una cosa a la otra. Día a día iba adquiriendo esa técnica. En el camino de Pórtland a San Diego…

¡Oh, cierra el pico- aulló Leo de repente-. ¡Calla, calla!.

El viejo seguía agarrando la chaqueta del chico; temblaba y su rostro estaba muy serio, iluminado, salvaje.

-Ya hace seis años que voy por ahí solo haciéndome mi saber. Y ahora soy un maestro, hijo. Puedo amarlo todo. No tengo ya ni que pensar en ello. Veo una calle llena de gente y una luz hermosa dentro de mí. Miro a un pájaro en el cielo o me encuentro con un viajero en el camino. Cualquier cosa, hijo, o cualquier persona. ¡Todos desconocidos y todos amados!. ¿Te das cuenta de lo que puede significar una ciencia como la mía?.

El chico se sostenía, tieso con las manos curvadas agarrando fuertemente el borde del mostrador. Al fin, preguntó:

_¿Y encontró a aquella señora?.

-¿Qué?. ¿Qué dices, hijo?.

-Digo- preguntó tímidamente el chico-, ¿se ha vuelto a enamorar de alguna mujer?.

El hombre aflojó las manos del cuello del chico. Se volvió y por primera vez asomó a sus ojos verdes una mirada vaga y dispersa. Levantó el jarro del mostrador y bebió la cerveza dorada. Movía la cabeza despacio, de un lado a otro. Por fin, contestó:

-No hijo. Fíjate, ése es el último paso en mi ciencia. Voy con cuidado. Todavía no estoy preparado del todo.

- Bueno.- dijo Leo, bueno, bueno.

El viejo estaba de pie en el vano de la puerta abierta.

-Acuérdate- dijo. Allí, en medio de la húmeda luz gris de la madrugada parecía encogido, andrajoso y frágil.- Pero su sonrisa era luminosa-. Acuérdate de que te quiero- dijo, sacudiendo la cabeza por última vez. Y la puerta se cerró sin ruido detrás de él.

El chico no habló durante un buen rato. Se alisó el pelo sobre la frente, y pasó su dedito mugriento por el borde de la taza vacía. Después, sin mirar a Leo, preguntó:

-¿Estaba borracho?.

-No- dijo Leo brevemente.

El chico levantó aún más su voz clara:

-Entonces, ¿es un drogadicto?.

-No.

El chico miró a Leo, con una carita fea desesperada y su voz chillona y urgente:

-¿Está loco, pues?. ¿Crees que está chiflado?- La voz del chico de los periódicos bajó de pronto con una duda-: ¿Eh, Leo?. ¿O no?.

Pero Leo no le contestó. Hacía catorce años que tenía su café nocturno y se consideraba experto en locuras. Estaban los tipos de la ciudad y también los forasteros que llegaban como si vinieran del fondo de la noche. Conocía las manías de todos. Pero no quiso satisfacer la curiosidad del niño. Contrajo su cara pálida y siguió callado.

Así, el chico se bajó la orejera derecha del casco y, volviéndose para marcharse, hizo el único comentario que le parecía seguro, la única observación que no podía ser reída ni despreciada:

-Desde luego que ha hecho la mar de viajes.

_____________________________________________________________________________________

Fuentes: Carson McCullers, El Aliento del Cielo. Buenos Aires. Seix Barral. 2007.-

http://www.pagina12.com.ar/

http://www.lanacion.cl/

http://aquileana.wordpress.com/

Damián González Bertolino

http://salaliteratura.blogspot.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario